「譲渡権」と書店のこと

3.著作財産権

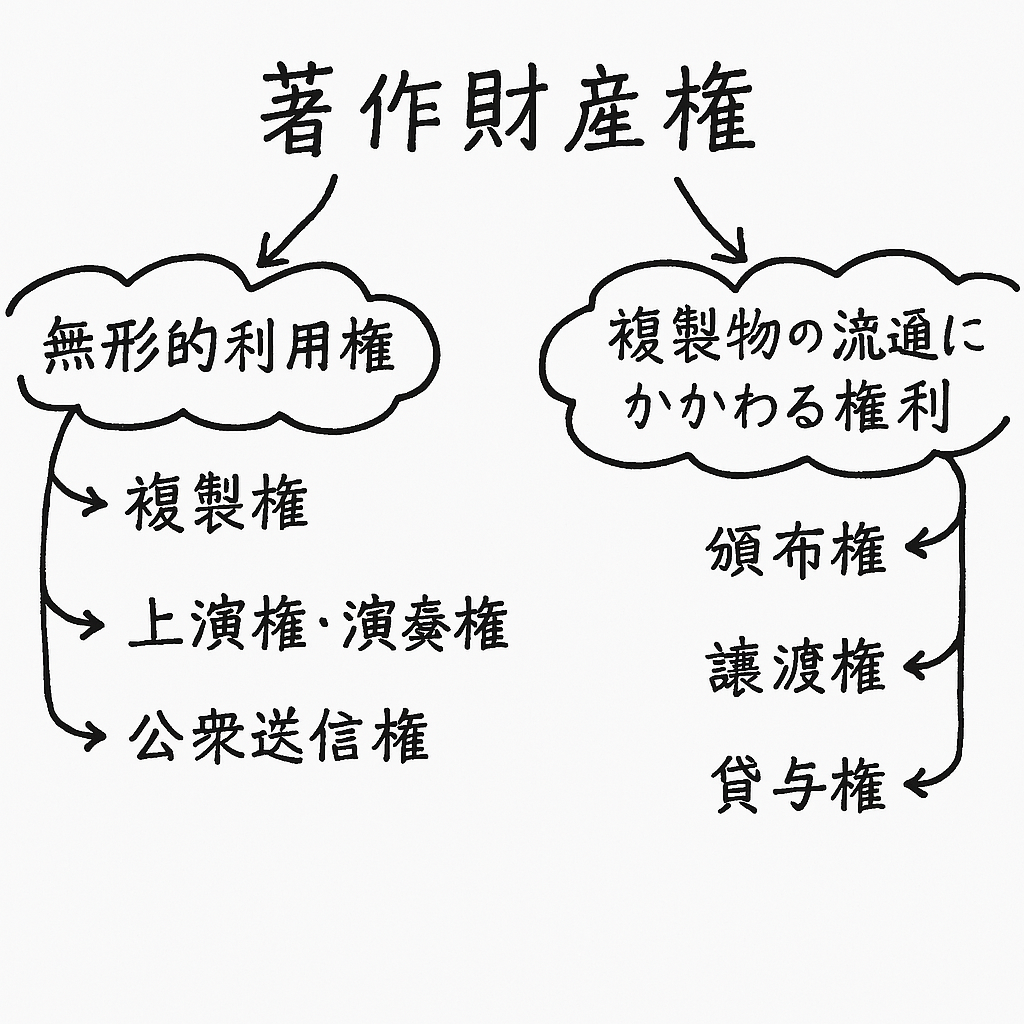

◆ややこしいので、まずは大きくふたつに分けてみる。

著作財産権は、著作物の様々な「活用の決定」を著作者の専有とする権利です。他人が勝手にその権利を行使することは許されません。著作者の許諾なく他人がこれらを行使することは、著作権法上、侵害行為となります。もし侵害する者が現れたら…、ここは怒っていいところです。いや怒らないといけないところです!著作物のあの定義を思い出してください。私たちのあの大切な「キラキラ」は守るべき価値のあるものだからです。

さて、著作財産権は法21条〜28条までで9個の権利(「支分権」といいます)に分かれています。 ですが、名前を覚えるよりも「どんな場面で働くか?」がわかる方が、ずっと実践的です。そこで今回は、研修でも紹介された“ふたつの整理軸”で図解にしたいなと。ふたつとは「形のない使い方」(無形的利用)と、「モノとしての流通」(複製物の流通)という分け方になります。さっそくAiに頼んでイラストを描いてもらいました。上の図をご参照ください。

なお、28条も著作者にかかわる重要な規定ですが、紙幅の都合上今回は触れていません。

・「無形的利用権」:作品そのものを“無形で使う”場面(ネットで見せる/ステージで演奏する)。「公衆」に直接見せ、聞かせる権利のこと。

→複製権 /上演・演奏権 /上映権 /公衆送信権 /公の伝達権 /口述権 /展示権

・「複製物の流通にかかわる権利」:作品が“複製物として流通する”場面(売る/貸す)

→譲渡権 /貸与権 /頒布権

このような整理になります。ちなみに「公衆」とはどのようなものを指すかについてですが、これがイメージできると「無形的利用権」全体についての考え方が整理しやすくなります。こうです→「公衆」=不特定又は特定多数のこと。したがって、特定、かつ、少数は「公衆」ではありません。あん? どれが?ってなりますよね。例示します!

例えば、お母さんがお子さんに絵本を読み聞かせる=お子さんと特定されていて、かつお一人なので少数となり、お子さんは公衆にあたりません。よって、お母さんが自分のお子さんに読み聞かせる行為は口述権の侵害にはあたりません。どうぞ皆さんこんな感じで各権利についてお調べいただくと楽しいかと思います!では、図書館での読み聞かせは? とか、書店での読み聞かせイベントは??とか、色々ありますよね。

◆書店での書籍販売が著作者の「譲渡権」を侵していない理屈

私の方からはもうひとつ事例をお示しして、今回のブログ第2回目を終えたいと思います。「譲渡権」についてです。まずは今回もきっちり条文チェックしましょう!

(第26条の2 譲渡権)

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

上の条文、譲渡権についての定めとなります。ここで言う「複製物」とは、本って初版4,000部とか、「たちまち重版決定!」とかって印刷して製本するじゃないですか、たくさん。「複製」していますよね。これ、そのことです。そして条文によるとその複製物の譲渡(売買ですね)によって公衆に提供する権利を著作者が「専有」しているとのこと。

では、著者ではない書店が、著者専有の権利である「譲渡」を一生懸命やってらっしゃるのはどういうこと?という問いです。しかもお客様は喜んで買っていかれる。だれも困ってないし、これをどう説明するつもりなのでしょうか? ということで勉強した結果、こういうことだとわかりました。

◆「消尽」

著作権法には「譲渡権の消尽」という考え方があります。一度正当な譲渡が行われたその後は、著作者の権利は消尽(しょうじん―使い切ること)されていることとなります。私の前職である出版業界を例にお示しするとこうなります。

出版社が著者の許諾を得て書籍を作り、取次と呼ばれる問屋(販売会社)に卸した時点で、その本の譲渡権は“消尽”していることになります。なぜかというと、出版社が作ったその一冊はもう確かに誰かのものになったから。さらに、著者の想いは正当に届けられたから。まだあります、書店による出版物等の橋渡しというそのお仕事の本質は確実に尊重されるべきものであるから。

その結果、当該書籍は譲渡権の保護から外れ、販売業者がこれを自由に譲渡することは差し支えないということになります。もともとは特許法からの概念で、それが著作権法や知的財産法に発展した考え方です。この「使い切ったらもう専有しない」という考え方が今度は書籍の自由な流通を逆に保護し、やはりここでも「文化の発展」に寄与しているということになります。ちゃんと循環しています。

大事なことは、法の一面性に縛られるのではなく、文化性に根差した権利の設計、そしてその運用の知性によってこの社会がより楽しい世界になること。そう思いました。これが今回の勉強の成果です。

以上、おかげさまで第2回目の記事が無事終了しそうです。次回は「表現の伝達者」の皆さんにフォーカスしたトピックで行きたいと思います。「著作者隣接権」についてです。

「その一冊はもう誰かのものになったから」――この一文が意味するものは、著作者だけの話ではありません。第3回では、その“誰かに届ける側”にスポットを当てたいと思います。

一生懸命に書きますので、どうぞ引き続き宜しくお願いします。

どうもありがとうございました。

お疲れさまでした!