はじめに

「著作権って、なんだか“使っちゃダメ”って言われるための法律みたい」

そんなふうに感じたことはありませんか?

実は、著作権法の本当の目的は“禁止”ではなく、“応援”にあります。 文化をつくる人が安心して創作できるように、そして私たちがその作品を楽しめるように――。

このブログでは、著作権相談員研修で学んだことをベースに、著作権の基本から実務で役立つ視点まで、やさしく・実践的にお届けしていきます。

1.著作権の目的(第1条)とその背景

◆著作権法は「文化の発展」を目指す!

まずは著作権の根本的な目的から確認しておきましょう。著作権法の第1条にはこうあります。

(第1条 目的)

「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」

上にあるようにこの著作権法は、著作者(と、それに隣接する者)の権利を守り、それによって文化の発展に役立つことを目指しています。このことを条文では、「これらの文化的所産の公正な利用に留意」や「文化の発展に寄与」と少し堅苦しく書いてあります。でもただ単に人の権利を侵した者は懲らしめる!みたいな、乱暴な話ではないことは明らかですよね。だって、最終的にクリエイティブに対する公正な利用とその創作者を守り、そのことにより「文化の発展を」目指すという宣言になっているのですから。

「文化の発展」とは、単に芸術作品が増えることだけではなく、人々が自由に創作し、それを楽しみ、また次の創作へとつながっていく“循環”を守ることでもあります。そんな風に考えてみると、結構高らかな宣言です。

2.著作物とは?創作性とアイデアの違い、そして表現とは?

◆「アイデア」こそが「創作」じゃないの??

ところでこの1条冒頭にある「著作物」とはいったいどんなもののことをいうのでしょうか? たとえば小説やイラスト、あとは写真とか? そういう作品的なものというイメージがあるのではないでしょうか? ここではせっかくですので、再び著作権法に戻って、そこには何と書いてあるのかを見てみましょう。

(第2条 定義)

一 著作物 思考又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

つまり、著作物とは、想いや気持ちを、創作的に「表現」したものであると。さらに文芸など文化的なジャンルのものに属するものをいうということです。ということは例えば「工業製品」みたいなものは著作物からは除外されることになります。ちなみに工業製品の形状は意匠法の対象であり、著作権法とは別の保護の仕組みになります。

もう一段掘り下げてみると条文にはこうあります。「~創作的に表現したものであって~」。ここで問題にするのは「創作的」と「表現したもの」という部分です。どういうことでしょうか?

・創作的に:「創作」とは、それまでなかったものを初めてつくりだすことです。つまり「誰かのものを」、「なにかのものを」模倣したもの、これはありふれた物であり創作的ではないということから著作物にあたりません。結果、著作権で保護される対象から外れます。

・表現したもの:「表現」とは、気持ち、思想、意志などを「形に」したもののことです。つまりただ頭の中にある考え=アイデア、これは著作物にあたりません。やっぱり保護されないということになります。条文を読んでこれを言っちゃ世話ないですが、細かいですよね。

3.著作者人格権と著作財産権のちがい

◆「著作者」ってどんな人で、どんな権利があるのでしょう? 誰でもなれる?

次は「著作者」という人ってどんな人のことを指すのか、そしてこの法律がどのような構成で、この「著作者」の人たちを保護するのかを一緒に見ていきたいと思います。まずはやっぱり六法を開いてみましょう! さっきと同じ2条の定義からです。

(第2条 定義)

二 著作者 著作物を創作する者をいう。

これは短いですね。たった17文字しか書いてないですね。さっきの目的条文とは大違い。

著作者とは、「著作物」を「創作」する者のこと。ちょっとあまりにも見事に整理された条文なので、ここは上記の定義を使って、わざと長く戻してみましょう(!)。

わぁ、見てください、こうなります。なんか素敵ですよ。

・(著作者とは、)その自由な想いや気持ちを独自に形にすることで、それまでなかったものを初めて創り出す者をいう。

いかがでしょうか? つい憧れてしまうような属性ですよね。キラキラしてますよね! こんなどことなく特別な才能を持って生まれた人にだけ与えられたようなそんな権利なら自分には関係ない世界のものだな、なんて思ってしまいそうです。少なくても私はちょっとそう思ってしまいました。でもどうやら違うみたいですね。どんな人でもその保護対象になれます。というか、勝手になってしまうというのがこの著作権法の建付けなのでした。

だって、上の条文のどこにも「小説家であり」とか「画家が」など、その職業として創作活動をしている者に限るという条件は書かれていません。ということは、私がこの文章を書いている限りは私にも、また例えば小学生が学校で作文を書けばその子に、同僚が素敵なランチをiPhoneで写真撮影すればその方がまさに著作者ということになります。別にどこかの誰かに届けを出す必要もなく、創作したその時点でその本人が「著作者」になります。その時には上手とか下手とか、芸術的かとか、そういうのも一切関係ありません。大丈夫です!(…なにが? え…)

◆「著作権」とは?

さて、その「著作者」は権利をもっています。やっと出てきました、「著作権」です。

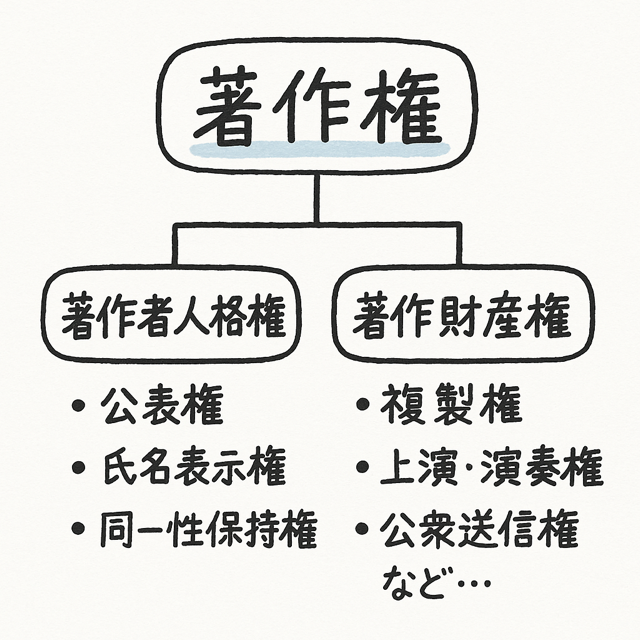

その権利は大きくふたつに分かれます。ひとつが「著作者人格権」、もうひとつが「著作財産権(「著作権(財産権)」)」となります。

ここで先にちょっとややこしいことをお伝えしておきます!

実は著作権法には「著作権」という名称の権利は規定されていません(!)…。

こんな時はやっぱり、条文ですよね。

(第17条 著作者の権利)

著作者は、次条第1項、第19条1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

いやいや、ちゃんと書いてあるじゃん「著作権」って、と思われるかと思いますが、これは「著作財産権」上保護された各権利を総称した便宜上の表記となっています(上の図の「複製権」とか、「上演・演奏権」とかです)。

著作権法では、第21条から第28条までに規定されている複製権や公衆送信権などの財産的な権利を便宜的に「著作権」と呼んでいます。 これは法律でよく使われる「定義づけ」の表現で、「以下『著作権』という」と書くことで、以降の条文を読みやすくしているのですね。これ契約書なんかでもよくありますよね、「以下甲という」のやつです。

◆「著作者人格権」:私だけのもの!!

著作者人格権とは、著作者の「精神的利益」を守るための権利です。3つあります。

これらはその著作者に専属する権利となります(一身専属)。ですので、譲渡や相続対象にはなりえません。

・「公表権」:著作物を公表するか、しないか、もし公表するならどんな条件でするのかを定めることができる権利です。

・「氏名表示権」:著作物に氏名を付すか付さないか、もし付すならば実名でいくか、変名(ペンネーム的な)でいくかを決めることができる権利です。

・同一性保持権:著作物の題名や、その内容を勝手に(自分の意に反して)改変されない権利です。

以上、簡単にご紹介しましたが、それぞれの権利には例外規定等ありますので是非チェックしてみてください。

◆「著作財産権」:「財産」としての著作権 例の“21条から28条”のやつ!

著作財産権とは、著作者の財産的利益を守るための権利です。これ結構たくさんあります。先ほどの17条のところでも触れた“「著作権」という名称の権利は規定されていない”のくだりのところ、、、。じゃ、どうなっているの?の回答としては、複製、上演などなど各権利ごとにその都度著作権が及ぶということになります。例えば「複製権」では,著作者はその著作物を「複製する権利」を専有しています。これを関係ない人が侵すと、複製権の侵害、ということになります。そんな感じで著作者の保護を図っています。

というわけで、今回はここまで! 「著作権って、なんか遠い存在だと思ってたけど…意外と身近かも?」と思っていただけたら嬉しいです。 次回は、いよいよ“著作財産権”の中身に踏み込んでいきます。

複製権、公衆送信権…聞いたことあるような、ないような? 実際にどんな場面で著作権が働くのか、一緒に見ていきましょう! お疲れさまでした!